Un sevrage difficile

19 mai 2020

(AREC : Agence Régionale Energie Climat) Thomas Hemmerdinger

Dans un contexte de crise économique, consécutive à la crise sanitaire que nous traversons, le pétrole est en train de subir une chute des cours du brut.

La conséquence pourrait être un fort recours aux énergies fossiles lors de la reprise et ainsi une mise à mal des efforts de transition énergétique réalisés en vue de l’atteinte des objectifs de neutralité carbone.

Si s’affranchir complètement des énergies fossiles paraît encore aujourd’hui un objectif lointain, comment mieux comprendre notre dépendance et mieux activer les leviers permettant de la réduire?

Avec la crise sanitaire, muée en une crise économique et financière globale, le pétrole, ferment de la croissance économique, est en train de subir un choc. Alors que de nombreuses voix alertaient en amont du COVID-19 sur l’atteinte d’un niveau maximum de production mondiale de pétrole conventionnelle et non conventionnelle (pic pétrolier), le prix du baril s’effondre en raison d’une baisse mondiale de la demande ainsi que d’une surproduction des pays exportateurs.

Cette chute des prix engendre également les fermetures de nombreux puits de pétrole de schiste, non rentables car nécessitant un prix du baril fort.

Le prix bas du pétrole pourrait engendrer un fort recours à celui-ci lors de la reprise économique (à l’instar de la crise économique de 2008) et donc mettre à mal les efforts de transition énergétique en rendant les alternatives moins compétitives.

Ce contexte ne doit cependant pas faire perdre de vue l’objectif de neutralité carbone où les énergies fossiles, responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre, doivent être fortement réduites dans notre mix énergétique et être substituées, dans la mesure du possible, par des énergies renouvelables.

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), un des deux piliers de la stratégie énergie climat de la France avec la stratégie nationale bas carbone, vient d’être publiée au Journal Officiel du 23 avril 2020 et fixe plusieurs objectifs par rapport aux énergies fossiles dont notamment :

- une baisse de 40 % de la consommation d’énergie fossile primaire en 2030 (par rapport à 2012) ;

- la fermeture des quatre dernières centrales à charbon d’ici à fin 2022 ;

- la fin du charbon dans les réseaux de chaleur d’ici 2023 ;

- ou encore la fin de la vente de véhicules neufs à énergie fossile en 2040.

En Île-de-France, les énergies fossiles (produits pétroliers, charbon, gaz naturel) représentent les deux tiers de la consommation énergétique, aux côtés des énergies renouvelables (8%) et du nucléaire. Cette place prépondérante, bien qu’elle ait permis le développement économique du territoire, est remise en cause par trois enjeux : la qualité de l’air, mise à mal par les émissions de polluants et de particules, la tension sur l’approvisionnement mondial en combustibles fossiles et le changement climatique, intensifié par les émissions de gaz à effet de serre intrinsèquement liées à l’usage de combustibles fossiles.

La stratégie énergie climat adoptée par la Région Île-de-France le 3 juillet 2018 vise en premier lieu à réduire de moitié la dépendance aux énergies fossiles et au nucléaire d’ici 2030 par rapport à 2015.

Les derniers chiffres du ROSE montrent une consommation de produits pétroliers et charbon en baisse de 2,2% en 2017 par rapport à 2015, et de 21,6% par rapport à 2005. Pour le gaz naturel, la consommation est en augmentation de 2% par rapport à 2015, mais en baisse de 20,8% par rapport à 2005.

Mieux comprendre la dépendance aux énergies fossiles

D’où viennent ces énergies fossiles, dans une région qui en extrait également (un peu) ?

Qui consomme ces énergies fossiles et dans quelles mesures ces consommations peuvent-elles être réduites ?

Quelles possibilités de substitution par des énergies renouvelables en termes d’intensité, d’efficacité et de déploiement ?

Quelles stratégies portées par les acteurs publics et privés pour permettre de réduire cette dépendance ?

Autant de clés de lecture à considérer pour évaluer cette dépendance et les solutions pour en sortir.

L’Île-de-France, région dépendante

« En France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées ».

Cet adage connu de tous nous évoque l’importance des importations de pétrole dans notre système économique et la capacité de l’ingénierie française à essayer de trouver des solutions. Pendant les trente glorieuses, dépendante de plus en plus fortement au pétrole américain, la France explora son sous-sol à la recherche d’hydrocarbure. La première découverte de pétrole français est faite le 22 février 1958 dans le village de Coulommes en Seine-et-Marne. Le bassin parisien dispose d’un des principaux gisements de pétrole en France métropolitaine avec le bassin aquitain et la région Grand Est.

Bien que déclinante depuis de nombreuses années, l’extraction francilienne de pétrole représentait 7% de notre consommation en 2015 en tonnes équivalent pétrole (ROSE, bilan de la consommation et de la production énergétique, chiffres 2015) et 62% de la production nationale. Deux canalisations de pétrole (pipeline), une raffinerie et 11 dépôts pétroliers assurent l’alimentation de la région en produits pétroliers. Des gisements de pétrole de schiste ont été découverts en Seine-et-Marne et dans l’Essonne mais la loi du 13 juillet 2011 a interdit la principale technique d’extraction, la fracturation hydraulique, et gelé les permis d’exploitation. Une des mesures phares du Plan climat de la France de 2017 est l’arrêt programmé en 2040 des projets d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire français. Le reste des produits pétroliers est donc importé de nombreux pays.

Le charbon quant à lui est de moins en moins utilisé dans le mix énergétique, notamment avec à la fermeture des centrales thermiques au charbon, et à son remplacement progressif dans les centrales à vapeur des réseaux de chaleur. La France continue toutefois d’en importer notamment pour les besoins de l’industrie (sidérurgie par exemple).

Les distances d’approvisionnement des énergies fossiles s’allongent de plus en plus en raison de l’épuisement des ressources nationales ou européennes et des difficultés économiques, environnementales et sociales de maintenir des activités extractives sur le territoire. Le dernier rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie indique d’ailleurs que le pic pétrolier conventionnel a eu lieu en 2008 et que la production pétrolière mondiale compense avec la recherche et l’exploitation de pétrole non conventionnel (pétrole de schiste aux États-Unis et au Canada). De même, l’éloignement des sources d’approvisionnement d’énergie primaire est la source de nombreux enjeux : tensions géopolitiques, concurrence sur les ressources, conflits locaux, conditions d’extraction, risques de pertes et pollutions lors de l’acheminement, etc.

Les prix bas du pétrole lors de la crise sanitaire et économique du COVID-19 peuvent être source de déstabilisation économique et sociale dans les pays exportateurs avec des économies dépendantes de ces extractions et peu diversifiées. La volonté de sortie des énergies fossiles va également engendrer un changement des relations géopolitiques et économiques avec les pays exportateurs. Rarement citées dans les stratégies de transition énergétique (programmation pluriannuelle de l’énergie, loi sur les hydrocarbures, stratégies régionales air énergie climat), les relations extérieures de la France sont tout autant un point crucial de la transition énergétique

Ces énergies fossiles qu’on ne voit pas

Il est nécessaire d’élargir la focale au-delà de notre consommation stricte d’énergies fossiles.

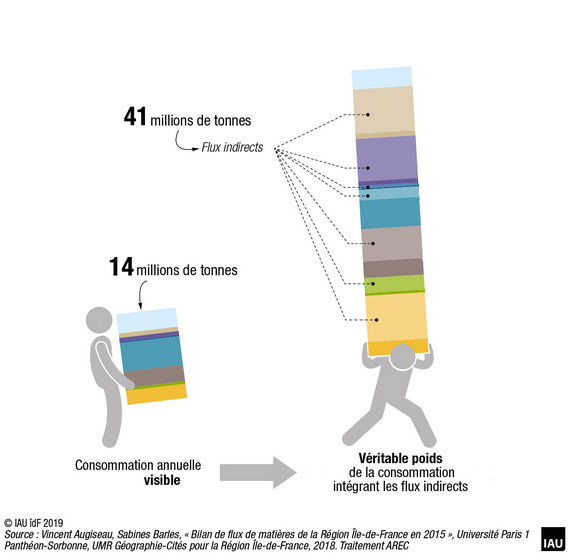

Énergie grise des matériaux dans une analyse de cycle de vie, gaz à effet de serre indirects (SCOPE 3) dans un bilan de gaz à effet de serre, flux cachés ou indirects dans une analyse de flux de matières (ou métabolisme urbain), ces concepts renvoient à une problématique globale : le fonctionnement de notre société engendre des besoins grandissants en énergie et matières délocalisés et non visibles à l’usage. Les biens manufacturés consomment eux-mêmes des combustibles fossiles pour leur approvisionnement en matières premières, leur production ou leur distribution. Ils peuvent être également produits dans des pays où le mix énergétique peut être fortement carboné (notamment la production électrique). Lutter contre notre dépendance aux énergies fossiles demande donc un ensemble d’actions, au-delà des transports ou du résidentiel / tertiaire, sur tout notre système économique.

L’analyse de flux de matières de la région Île-de-France pour 2015 montre que le territoire régional consomme 14 millions de tonnes de combustibles fossiles et produits dérivés (plastiques, enrobés bitumineux), soit 1,2 tonne par habitant par an. En prenant en compte les flux indirects liés aux importations et exportations de tous types de produits (biens manufacturés, produits alimentaires, etc.), les combustibles fossiles atteignent 41 millions de tonnes soit 3,4 tonnes par habitant par an. C’est-à-dire que notre « empreinte fossile » est presque triplée en élargissant le périmètre de détermination de la dépendance de l’Île-de-France aux énergies fossiles. De quoi justifier d’intégrer de nouveaux modes de production et consommation dans la mise en œuvre de la transition énergétique.

Comment espérer en sortir ?

Les énergies fossiles sont massivement utilisées dans les transports et le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) en Île-de-France. Dès lors, comment espérer en sortir alors que ces secteurs sont vitaux pour le fonctionnement de la région ?

Voici quatre actions portées par des acteurs diversifiés pour sortir (en partie) les énergies fossiles de notre mix énergétique.

Les zones à faibles émissions de la Ville de Paris et de la Métropole du Grand Paris

Les problèmes récurrents de qualité de l’air et le faible renouvellement du parc automobile francilien ont entraîné les autorités publiques à mettre en place un dispositif, prévu par la Loi : la Zone à Faibles Émissions (ZFE). D’abord initiée par la Ville de Paris en 2015, en parallèle du déploiement des vignettes Crit’air, puis par la Métropole du Grand Paris en 2019, la ZFE prévoit l’interdiction à la circulation des véhicules classés 5 ou non classés, puis en cas d’épisode de pollution, l’interdiction ponctuelle des véhicules plus polluants. En 2024, la Ville de Paris planifie l’interdiction des Crit’air 2 et 3, signifiant la fin des véhicules diesel dans la capitale. Le déploiement de la ZFE impliquera à moyen terme des comportements plus sobres (transfert vers les transports en commun, mobilité douce, autopartage et covoiturage) et un renouvellement du parc automobile des particuliers et des entreprises vers des véhicules plus performants ou vers un changement de motorisation (hydride, hybride rechargeable, GNV/BioGNV, électriques à batterie, hydrogène).

En parallèle, le Plan climat de la France a inscrit la fin de la vente des véhicules thermiques d’ici 2040, objectif repris par l’Assemblée nationale dans la Loi d’orientation des mobilités.

Le Groupe La Poste et sa filiale Véhiposte, la 1ère flotte de véhicules électriques du monde

Le Groupe La Poste s’est engagé depuis plusieurs années dans la transition énergétique et écologique et dispose d’un des parcs automobiles les plus grands de France avec près de 60 000 véhicules. Ce parc, géré par sa filiale Véhiposte et au cœur d’une stratégie pour réduire les énergies fossiles, possède dorénavant la 1ère flotte de véhicules électriques au monde (16 260) avec une gamme diversifiée (véhicules utilitaires légers, scooters, vélos à assistance électrique). Véhiposte, fort de son expérience en gestion de flotte électrique, propose des services aux entreprises et aux collectivités pour optimiser leurs flottes et les faire évoluer vers ces technologies. Le Groupe La Poste contribue également au déploiement des vélos à assistance électrique, avec la création de Bemobi, cabinet de conseil sur les VAE, et la délégation de service public d’Île-de-France Mobilités pour la première offre de location longue durée de vélos à assistance électrique.

La campagne « Dites adieu au fioul ! » et le programme RECIF

Le Plan climat de la Ville de Paris porte plusieurs ambitions : rénover 1 million de logements et 50 millions de m2 de tertiaires d’ici 2050, réduire la consommation d’énergie sur le logement d’un tiers d’ici 2030 (et moitié d’ici 2050). Dans ce cadre, elle a missionné l’Agence Parisienne du Climat pour identifier, mobiliser et accompagner les copropriétés chauffées au fioul afin de convertir celles-ci au chauffage urbain ou au gaz naturel et plus largement de les inciter à des projets de rénovation énergétique.

Le programme RECIF (Rénovation énergétique des copropriétés en France), porté en Île-de-France par Île-de-France Énergies en partenariat avec l’AREC, s’est associé à la campagne en lançant une importante campagne de courriers d’information à destination des copropriétés franciliennes.

La stratégie de la CPCU pour verdir le réseau de chauffage urbain

La CPCU possède le plus grand réseau de chaleur de France et un des plus anciens. Le réseau récupère historiquement la chaleur fournie par les trois unités de valorisation énergétique du SYCTOM : Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux et Saint-Ouen. La CPCU dispose également de 8 chaufferies localisées à Saint-Ouen, au Kremlin Bicêtre, à Ivry et Vitry-sur-Seine et à Paris même (Bercy, Grenelle, Vaugirard, Paris Nord-Est). Ces chaudières produisent de la chaleur à partir de divers combustibles : gaz et biogaz, charbon et granulés de bois, biocombustibles liquides… La CPCU mène une stratégie pour réduire et supprimer les énergies fossiles et développer la part des énergies renouvelables et de récupération. La part d’EnRR dépasse actuellement les 50%, permettant ainsi de réduire la TVA à 5,5 % pour les usagers finaux mais également l’octroi de subventions publiques.

En l’absence d’alternative viable à grande échelle, s’affranchir complètement des énergies fossiles paraît encore lointain. Il s’agit toutefois d’agir simultanément sur plusieurs leviers pour réduire au maximum leur consommation et notre dépendance : questionner nos usages en imaginant un récit collectif sur la sobriété énergétique, améliorer les technologies dans tous les secteurs d’activité et substituer par des énergies renouvelables à l’aide d’analyses multi critères (gisements, emprise au sol, effets rebonds, émissions de gaz à effet de serre et consommation de ressources, etc.).

Le charbon n’a, a priori, plus d’avenir en France hors industrie. Les gestionnaires de réseau de gaz travaillent à augmenter la part du renouvelable à l’aide de multiples voies (méthanisation, pyrogazéification, power-to-gas). Le pétrole, présent majoritairement dans le transport de personnes et de marchandises, cherche son digne successeur en termes de service rendu, rendement, technologie et de gisement (biocarburants, carburants synthétiques, hydrogène, électrification).

Là encore, pas de solution unique mais certainement un mix de solutions adaptées au secteur, ses contraintes et son écosystème d’acteurs. La réduction de la dépendance aux énergies fossiles est une des voies majeures vers la décarbonation de l’économie et la neutralité carbone, nouvel horizon écologique pour la France et les collectivités.

Pour en savoir plus

Programmation pluriannuelle de l’énergie, 2019-2028, publiée le 23 avril 2020

IEA (Agence internationale de l’énergie), World Energy Outlook 2018

Eunhye Kim, Les transitions énergétiques urbaines du XIXe au XXIe siècle : de la biomasse aux combustibles fossiles et fissiles à Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Laboratoire Géographies-Cités, 2013

Vincent Augiseau, Sabines Barles, « Bilan de flux de matières de la Région Île-de-France en 2015 », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Géographie-Cités pour la Région Île-de-France, 2018

Stratégie régionale énergie climat, Région Île-de-France, 3 juillet 2018

Site Minergies, portail français d’accès aux données du sous-sol collectées auprès des opérateurs

Site du SDES, données et études statistiques pour le changement climatiqu

e, l’énergie, l’environnement, le logement et les transports