Romain Garrouste, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

À l’occasion de la pandémie de Covid-19, les citoyens ont vu ces derniers mois la science « en train de se faire » ; beaucoup auront découvert à cette occasion le système des publications scientifiques. Au cœur des sciences (puisqu’elle contribue au processus d’évaluation des études), l’édition scientifique génère son lot de polémiques, comme celles qui entourent les travaux de Didier Raoult et de son équipe sur l’hydroxychloroquine.

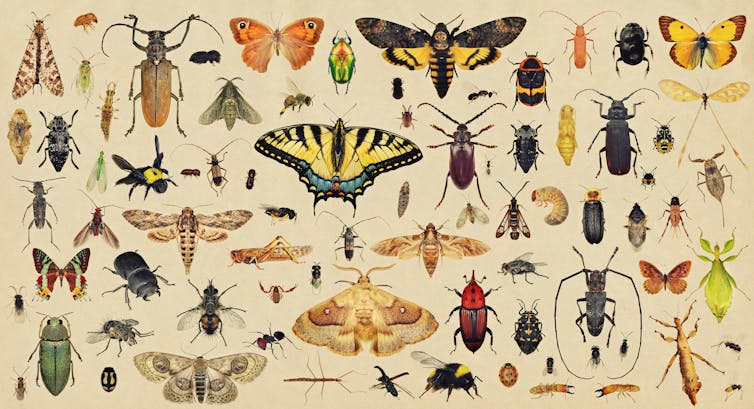

Parmi les disciplines scientifiques soumises à l’épreuve de la publication, la taxonomie joue un rôle essentiel, décrivant la biodiversité afin de mieux comprendre notre planète. Elle met ainsi à jour de façon continue le grand inventaire du vivant sous forme de catégories organisées et hiérarchisées, cherchant les relations de parenté entre elles.

Cette matière concerne donc aussi bien les mammifères, les insectes et les plantes que les bactéries – sur lesquelles portent notamment les travaux de Didier Raoult. La taxonomie est toutefois régulièrement négligée, voire dénigrée. Plus exactement, elle se trouve inégalement traitée.

Et l’une des critiques adressées au professeur Raoult et son équipe a retenu mon attention de taxonomiste.

Les 1 741 articles de Didier Raoult

Un article récent de Mediapart a rendu compte de l’évaluation de l’équipe de l’IHU – Méditerranée Infection (que dirige le professeur Raoult) par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).

Dans ce texte détaillé, une phrase a donc retenu mon attention. Elle porte sur la multiplication des (petites) publications de taxonomie des bactéries (description de nouvelles espèces) dans des revues pas forcément réputées, « à la manière du collectionneur de timbres » :

« Les évaluateurs regrettent que la priorité soit donnée au « volume de publications plutôt qu’à leur qualité ». Si l’unité du professeur Raoult a été à l’origine de plus de 2 000 publications entre 2011 et 2016, « seules 4 % d’entre elles l’étaient dans des revues de haut impact international », précisent-ils. […] Concernant « Microbiota », l’équipe de Didier Raoult, les scientifiques remarquent que l’approche qui consiste à découvrir systématiquement de nouvelles bactéries n’est pas suivie des analyses nécessaires. Selon eux, cette « compilation de nouvelles bactéries » – comme « on collectionne les timbres », persiflent les évaluateurs – donne certes lieu à un volume important de publications, mais sans plus d’avancées pour la connaissance scientifique et médicale. »

En tant que taxonomiste, cette formulation m’a fait sourire, sans toutefois me surprendre, tant elle reflète une opinion majoritairement répandue dans nos instances scientifiques chargées d’assurer l’évaluation des recherches.

Si l’on se penche sur le registre des publications du professeur Raoult (via le site Researchgate), on peut en effet être surpris par le nombre de publications et de citations, hors norme : 1 740 articles, 66 964 citations (au 22 juin 2020). Le site Google Scholar lui donne pour sa part 155 000 citations, car il semble intégrer les derniers articles sur le Covid-19 de l’équipe.

Nombre de ces publications concernent des descriptions de nouvelles bactéries ou virus, dont les fameux virus « géants ». Chaque publication constitue un acte nomenclatural : avec la création d’un nom et la publication de la séquence d’acide nucléique « code barre » dans une base de données accessible à tous.

Certains s’amuseront sans doute des noms choisis pour ces actes taxonomiques, à cause de leurs références marseillaises ou locales (on pense aux bactéries Collinsella bouchesdurhonensis et Parabacteroides timonensis par exemple). C’est l’une des libertés permises par cette pratique, qui n’entache en rien la rigueur scientifique.

Les petites bêtes à l’ombre des grosses

Mais lorsque les organismes décrits ne sont pas « extraordinaires », ce qui est très fréquent, publier des découvertes taxonomiques dans des revues de renom se révèle ardu. Celles-ci ne s’ouvrent qu’aux taxons remarquables : un nouvel oiseau ou un mammifère dans une île perdue fera certainement un bel article au sein d’une revue renommée. À l’inverse, un nouvel insecte, même sous nos pieds, ne fera l’objet que d’une petite description dans une revue d’amateurs ou de société savante, sauf s’il possède une caractéristique unique.

Leur intérêt biologique intrinsèque est pourtant le même : c’est pour cela qu’on l’on parle de « biais taxonomique ». Dans le cas des bactéries, ce biais semble s’exerce par rapport à la pathogénicité, c’est-à-dire à la capacité à provoquer une maladie : la découverte d’une bactérie non pathogène ou remarquable ne sera pas publiée dans une grande revue.

Il est pourtant essentiel de publier dès que possible une découverte, quelle qu’elle soit. Établir un taxon, trouver ses relations de parenté (ce qu’on appelle la « position phylogénétique »), le placer dans l’arbre du vivant, constitue l’acte fondateur pour l’étudier et appréhender sa place dans son écosystème (comme, par exemple, celle d’une bactérie dans notre système digestif).

Lorsqu’un organisme inconnu est découvert, connaître sa position phylogénétique permet de déduire une grande partie de ses propriétés biologiques. C’est tout aussi essentiel pour les pathogènes.

Quand la médecine redécouvre l’environnement

Pour comprendre les organismes avec lesquels nous sommes en interactions négatives (agents pathogènes, espèces venimeuses ou néfastes à nos cultures, etc.), il est essentiel de comprendre leur environnement (et donc le nôtre).

Comprendre la taxonomie, c’est le premier pas pour comprendre l’environnement et donc l’écologie des espèces qu’elles soient pathogènes ou vecteurs, ou les relations avec leurs hôtes pour des symbiotes ou des parasites

Nous voulons lutter contre les punaises de lit, comprendre notre tube digestif… mais connaît-on l’écologie des organismes qui habitent une maison, selon son climat, son environnement proche et le mode de vie des habitants ?

Un exemple auquel j’ai été confronté concerne l’émergence de la maladie de Chagas, en Amazonie et en Guyane française au début des années 2000. Transmise par des punaises hématophages (bien plus grosses que les punaises des lits), cette affection particulière (zoonose parasitaire pouvant être mortelle à plus ou moins long terme) avait défrayé la chronique par des cas foudroyants.

C’est bien l’implantation d’habitats humains et de populations non préparées à vivre dans de telles zones qui se trouvait au cœur de cette problématique. La même explication a été fournie pour des cas particuliers de toxoplasmose peu habituels (consommation de viande mal cuite), cette maladie des chats et des félins.

De même, la consommation non habituelle d’animaux sauvages ainsi que l’ensemble des méconnaissances culturelles et biologiques, permettant des erreurs d’appréciations sur les relations entre environnement et pathogènes, sont au cœur de beaucoup de nos problèmes ; la pandémie de Covid-19 est constitue une expression terrible.

Les exemples sont nombreux : nous ne connaissons pas bien les écosystèmes et les espèces qui les constituent et voulons les réguler à notre profit, sans même savoir comment il sont composés et comment ils fonctionnent vraiment.

Renaissance de la taxonomie ?

On peut se demander combien de projets de recherches relatifs à la taxonomie sont soutenus financièrement par les instances de la recherche française et mondiale. En France, probablement aucun… C’est pourtant le fondement de la biologie.

Le scientifique américain Quentin Wheeler a publié récemment un appel pour la renaissance de cette discipline qu’il résume ainsi :

« L’extinction rapide des espèces signifie qu’il reste un temps limité pour revitaliser la taxonomie et explorer la diversité des espèces de notre planète. Trois actions ont le potentiel de déclencher une renaissance de la taxonomie : (1) clarifier ce qu’est la taxonomie, en mettant l’accent sur ses avancées théoriques et son statut de science fondamentale rigoureuse, indépendante et nécessaire ; (2) donner aux taxonomistes le mandat d’organiser et de compléter l’inventaire des espèces et les ressources nécessaires pour moderniser les infrastructures de recherche et de collection ; (3) collaborer avec des scientifiques de l’information, des ingénieurs et des entrepreneurs pour inspirer la création d’un avenir durable grâce à la bio-inspiration. »

Puisse-t-il être entendu par le plus grand nombre de nos évaluateurs scientifiques et les tutelles de la recherche !

Remettons la taxonomie à sa place, celle d’une activité scientifique essentielle à a compréhension de nos écosystèmes et des holobiontes que nous sommes.

Romain Garrouste, Chercheur à l’Institut de systématique, évolution, biodiversité (UMR 7205 MNHN-CNRS-Sorbonne Univ.-EPHE-Univ. Antilles), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.